離婚訴訟や離婚調停の途中で夫が自己破産した場合

現実の問題として、夫または妻の自己破産と、離婚の時期が重なることは珍しくありません。離婚というのは、まずは離婚調停からはじまり、調停が不成立に終わった場合のみ、離婚訴訟に進むことができます(参考記事「離婚調停と離婚訴訟、審判の違い」)。しかし、もし離婚調停や訴訟の真っ最中に夫婦の片方が自己破産した場合、「その後の手続きはどうなるのか?」「養育費や財産分与などはキチンと貰えるのか?」というさまざまな問題が生じます。

もし旦那さんに離婚慰謝料を請求する訴訟の途中で、旦那さんが自己破産しちゃった場合ってどうなるのかなー? そのまま慰謝料訴訟を続けることはできるのー?

それに財産分与の場合は、離婚調停や離婚訴訟であわせて請求することが多いよね? ってことは、旦那が自己破産したら離婚調停や離婚訴訟まで中断になっちゃうの?

どうせ自己破産で免責されちゃう可能性が高いし、債権届出しても多分、配当なんてほとんど出ないもんね。じゃあ、養育費の額を決める審判の途中だった場合は? 同じように中断する?

- 離婚の慰謝料請求訴訟など、破産債権についての訴訟は自己破産で中断する

- 離婚そのものや、親権者の決定などを求める離婚調停や離婚訴訟は中断しない

- 離婚訴訟の中で、附帯処分として慰謝料や財産分与を請求した場合は中断する

- 慰謝料や財産分与は、債権届出をして、破産手続きの中で債権額を確定させる

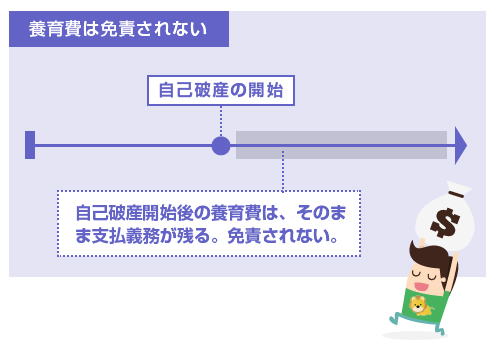

- 自己破産後に発生する養育費は破産債権ではないので、審判等も中断しない

債務整理であなたの借金がいくら減るのか無料診断してみよう

1.慰謝料や財産分与に関する離婚訴訟は中断する

2.離婚訴訟の中断後は、破産手続きの中で債権額を確定する

3.配当なしで破産手続きが終了した場合、訴訟の続きはできる?

4.離婚調停や家事審判の途中で夫が自己破産した場合

慰謝料や財産分与に関する離婚訴訟は中断する

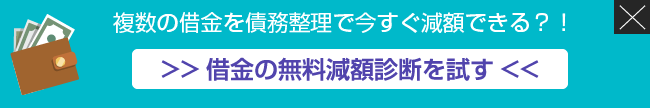

一口に離婚訴訟といっても、その中で争われる内容はたくさんあります。

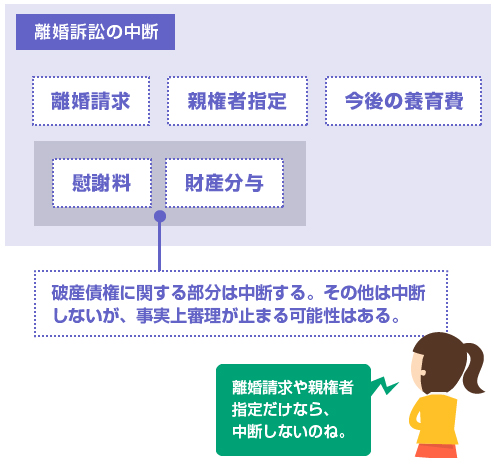

「離婚の成立を認めるかどうか?」の判断はもちろんですが、その他にも、離婚を認める場合には「財産分与」「養育費」「慰謝料」などのお金の問題や、「子どもの親権者をどちらにするか?」といった親権の問題もまとめて判決を下すことが多いです。

このうち「離婚の成立そのもの」と「親権者をどうするか?」については、自己破産とは無関係の問題です。いわゆる身分関係についての訴訟ですので、本来は、夫の自己破産に関係なくそのまま訴訟は継続します。

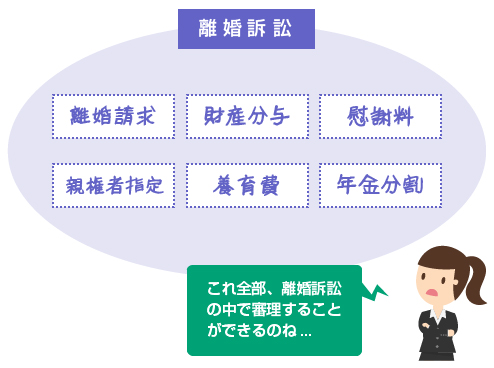

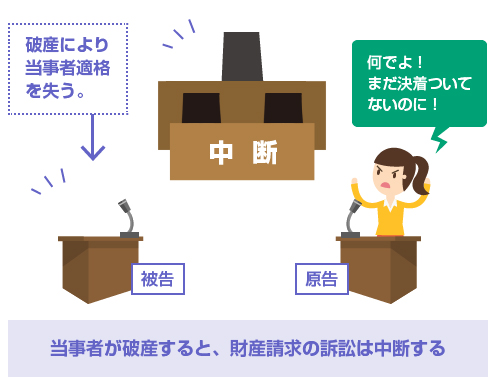

しかし、財産分与・慰謝料の請求はお金の問題です。これらの訴訟については、当事者一方が破産すると、破産者は当事者適格 ※ を失いますので、訴訟手続きは中断することになります。(破産法44条1項)

例えば、妻が夫に対して離婚とともに「慰謝料」「財産分与」を請求する離婚訴訟を提起しているとしましょう。この訴訟の係属中に夫が自己破産した場合、夫の所有する財産は、もはや夫のものではなくなります。

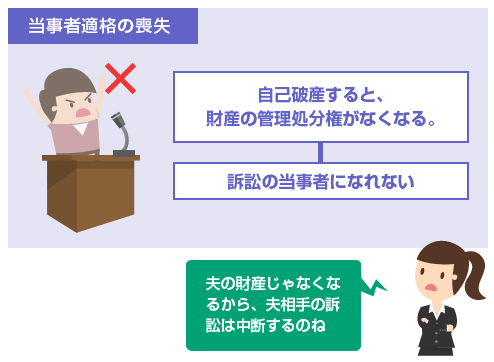

つまり自己破産の開始決定後は、破産者の財産はすべて破産管財人 ※ が管理することになりますので、夫に対して財産の支払いを求める裁判をおこしたとしても、夫はその裁判の当事者になることができなくなるのです。これを当事者適格の喪失といいます。

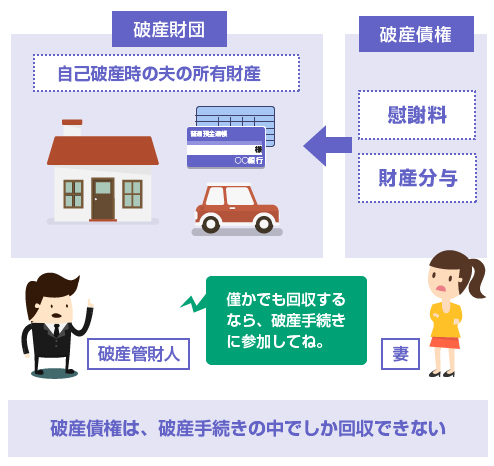

特に「慰謝料」と「財産分与」の2つに関しては、破産債権となりますので、破産手続きの中でしか支払いを求めることができなくなります。破産の開始決定以降は、夫に対して直接、請求することはできなくなるのが原則です。

これについては以前の記事でも詳しく解説しています。

一方、養育費に関しては、夫の破産開始決定よりも後の支払い分は、破産債権にはなりません。

例えば、月々5万円の養育費の支払いが決定している場合、夫が10月末に自己破産をしたとしても、翌月11月分以降の支払いを求めることができます。破産債権ではないので、免責されないだけでなく、破産手続き期間中であっても支払義務があります。

そのため、離婚後の養育費を決める裁判についても、夫の破産による中断は生じません。

まとめると、理屈でいえば、同じ離婚訴訟の中でも「離婚の請求」「親権者の指定」「離婚後の養育費」の審理については中断せずに、「慰謝料」「財産分与」についての審理だけが中断することになります。

しかし現実問題として、慰謝料や財産分与の請求もあわせて離婚訴訟が進められている場合には、慰謝料と財産分与の審理だけを切り離すことは難しいと判断される可能性もあります。その場合は、離婚訴訟そのものが中断します。

そのような事情ですから、例えば、既に過去に離婚が成立していて、養育費についての調停・審判だけを別で進めるのであれば、夫が自己破産したとしても、調停・審判を継続することはできます。

離婚訴訟の中断後は、破産手続きの中で債権額を確定する

では、離婚訴訟中に夫が自己破産した場合、妻としてはどうすればいいのでしょうか?

まだ話し合いができるのであれば、協議で離婚を成立させてしまうのも1つの方法です。それができない場合は、管財人が訴訟を受け継ぐか、自己破産手続きが終わるまで待つしかありません。離婚訴訟は宙ぶらりんの状態です。

しかし問題は、「慰謝料」と「財産分与」です。この2つは、夫の自己破産手続きに参加して配当を要求する以外に回収するチャンスがありませんので、僅かでも配当が欲しいのであれば、夫の自己破産手続きに参加する必要があります。

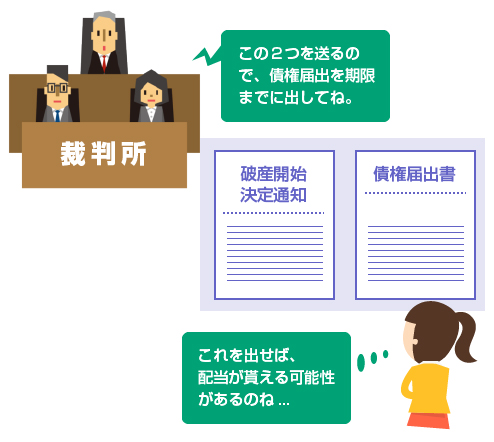

まず夫は、自己破産の申立てをする段階で、裁判所に債権者一覧表を提出しています。

この債権者一覧表の中に妻への財産分与等を記載している場合は、妻のところにも裁判所から、夫の「自己破産の開始決定通知」と「債権届出書」が送られてきます。(夫の立場としては、この債権者一覧表に記載しておかないと、後で免責されなくなる可能性があります)

つまり妻の立場としては、裁判所から債権届出書が届くのを待って、その債権届出書に「離婚の慰謝料の金額」「財産分与の金額」などを記載して、裁判所に提出する流れになります。これが第1ステップです。(裁判所ページ)

個人の自己破産の場合、ほぼ配当は出ないので期待はできない

ちなみにまず最初に身も蓋もないことを言っておくと、個人の自己破産の場合は、ほとんど配当なんて出ません。なので夫に高額な財産がない限り、あまり期待はできません。

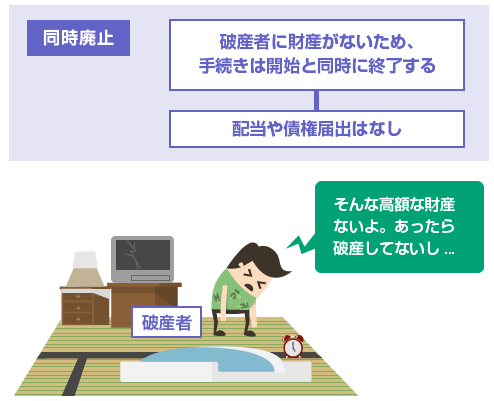

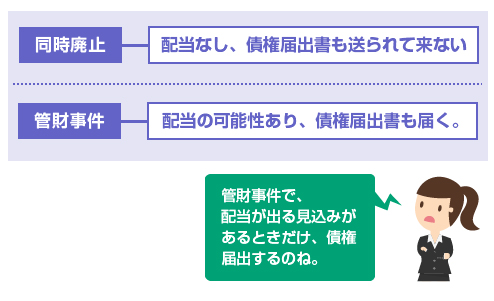

例えば、破産する夫にほとんど財産がない場合(これが世の中の自己破産の大半のケースです)、同時廃止 ※ といって破産手続きは開始決定と同時に終結し、そのまま免責審尋に移行します。つまり配当手続きはおこなわれません。

この場合、そもそも配当する財産がないわけですから、裁判所から債権届出書も送られてきません。財産分与や慰謝料は、基本的には免責されますので、諦めるしかありません。

これに対し、夫が持ち家や車、保険金などの高額な財産を所有していて、配当金が出る可能性があるときは、破産管財人が選任されます。

管財人が自宅を競売にかけたり、保険契約を解約して、配当できるお金があれば配当を出します。これを管財事件 ※ といいますが、管財事件のときに限り、裁判所から妻の元に、「破産開始決定通知」とともに「債権届出書」が送られてきます。

同時廃止と管財事件の違いについては、以下の記事で解説しています。

しかし現実には、管財人が選任されたものの「やっぱり調べてみたら、配当するほどの財産なんてなかったね」ということもあります。

この場合は、配当手続きはせずに破産手続きが終了します(これを異時廃止といいます)。現実には、この同時廃止と異時廃止がほとんどですので、配当が出ることはむしろ稀です。

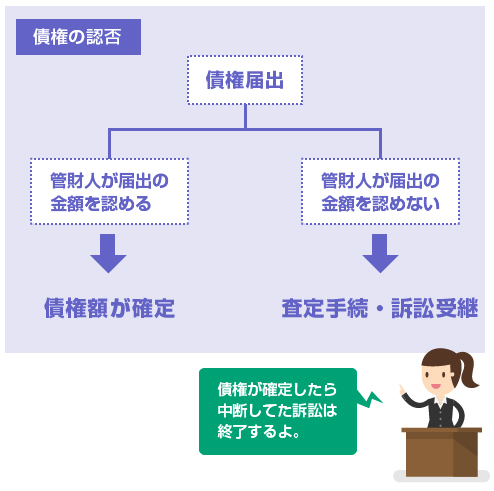

さて、夫の自己破産が管財事件となったため、慰謝料や財産分与の請求額を裁判所に申告するとしましょう。この場合、離婚訴訟は途中で中断していますので、まだ請求額は確定していません。

そのため債権額については、いったん係争中の金額のままで届け出ることになります。つまり、訴訟で元妻が請求している金額をそのまま届け出れば大丈夫です。その金額を認めるかどうかは、管財人次第です。

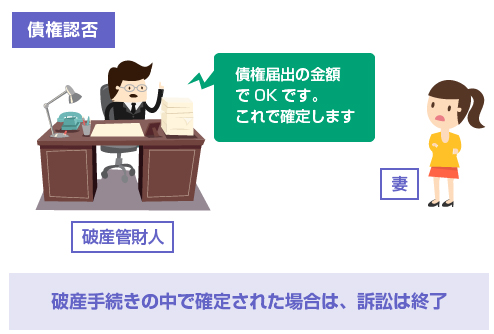

管財人が妻の債権届出の金額を認めた場合は、その金額で慰謝料や財産分与の請求権が確定します。配当もそれをもとに計算されます。

管財人が債権届出の金額を認めなかった場合

一方、管財人は債権届出に記載された債権の金額を「認めない」こともできます。

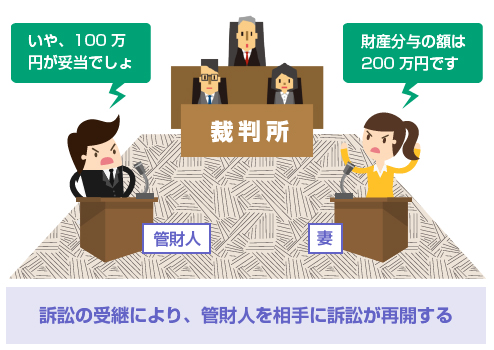

もし妻の届け出た財産分与や慰謝料の金額が認められなかった場合は、自己破産によって中断していた訴訟の続きをやって、債権額を確定させる必要があります。

この場合、まず妻の方から「受継の申立て」をおこないます。受継の申立てとは、破産管財人が元夫の代わりに被告の立場を引き継いで、訴訟を再開させるための申立てのことです。つまり、受継後の財産分与や慰謝料の請求訴訟の続きは、管財人と妻とで争うことになります。

(もちろん管財人が受け継ぐのは、破産者の財産に対する請求の訴訟だけです。当たり前ですが、離婚請求や親権者争いの訴訟を管財人が受け継ぐことはありません。これらの訴訟は、夫が当事者として審理を継続します。)

異議等のある破産債権に関し、破産手続開始当時、訴訟が係属する場合において、破産債権者がその額等の確定を求めようとするときは、異議者等の全員(例えば、管財人のこと)を当該訴訟の相手方として、訴訟手続きの受継の申立てをしなければならない。(破産法127条)

ただし実際には、「査定手続」や「訴訟受継」といった複雑な手続きになる前に、管財人が破産債権者(この場合は妻)と話し合いや交渉することが多いです。話し合いをして、任意で債権届出の金額を変更するように説得するわけですね。

なので実際に、査定手続や訴訟受継になることは少ないです。

なお、これらは全て配当が出る見込みがある場合の話です。もし配当が出る見込みがない場合(異時廃止になる場合)は、そもそも債権認否はおこなわれずに留保され、そのまま破産手続きが終了することが多いです。

配当なしで破産手続きが終了した場合、訴訟の続きは?

離婚訴訟については、当然、訴訟の続きができます。離婚や親権者指定についての訴訟は、もともと中断の対象ではありませんので、破産債権である「財産分与」「慰謝料」の問題が片付けば、訴訟が続けられるのは当たり前です。

また財産分与等の請求を先に取下げていれば、自己破産の終了を待たなくても離婚訴訟そのものは継続できます。

離婚慰謝料は、前述のように離婚訴訟に併合されることもありますが、一方で、協議離婚や調停離婚によって離婚が成立した後に、単独で訴訟が提起されることも多いです。

もちろん慰謝料訴訟の途中で夫が自己破産した場合も、訴訟は中断します。では、同時廃止や異時廃止で、配当がされることなく破産手続きが終了した場合、この慰謝料訴訟を再開させることはできるのでしょうか?

破産手続きの中で債権が確定されている場合

破産手続きの中で、前述のように管財人による債権認否がおこなわれて、債権額が確定している場合(管財人が債権届出の金額を認めて破産債権者表を作成している場合)には、中断していた訴訟はそのまま終了します。

例えば、管財人が破産手続きのなかで「慰謝料の金額を200万円でいいよ」と認めて確定させた場合は、もう200万円で決着だということです。訴訟を再開させる意味がないので、中断していた訴訟は終了されます。

破産手続きの中で債権が確定していない場合

一方、管財人が債権認否をおこなわずに破産手続きが終了した場合(例えば、債権認否がおこなわれないまま異時廃止や同時廃止で終了した場合)は、一応、訴訟を再開させることは可能です。

この場合は、夫が再度、訴訟を受け継ぐかたちになります。

しかし実際には訴訟を再開させるメリットはほとんどありません。夫は既に破産債権について免責を受けているはずだからです。例えば、中断していた慰謝料訴訟を再開させたとしても、夫が「もう離婚慰謝料は免責になっています」といって確定証明書を提示すれば、妻の慰謝料請求は棄却されます。

そのため、現実的には、原告(妻)の方から訴訟を取り下げざるを得ないことが多いです。

離婚調停や家事審判の途中で夫が自己破産した場合

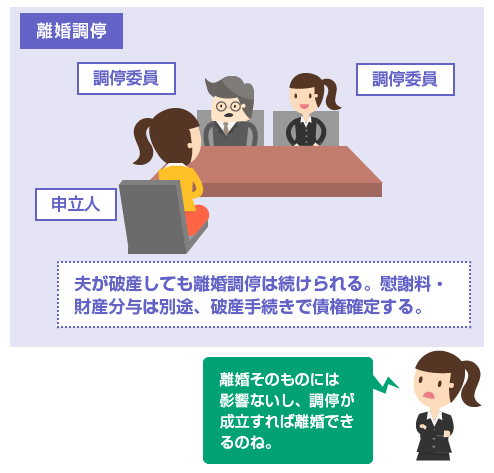

離婚調停の場合、夫が自己破産したとしても、離婚そのものの話し合いについては影響はありません。破産手続きの期間中であっても、調停が成立すれば離婚できます。

離婚調停のなかで合わせて慰謝料や財産分与について話し合っている場合、夫の自己破産後は、夫に対して慰謝料や財産分与を請求することはできなくなります。これは、何度も説明してきた通りです。

ただし調停の場合は、訴訟のように法的に手続きが中断するわけではありませんので、離婚調停そのものを続けることは問題ありません。単に、離婚調停のなかで慰謝料や財産分与について合意できなくなるだけです。

離婚調停と同時に、慰謝料や財産分与の分については、債権届出をして、破産手続きの中で債権額を確定させることになります。

財産分与についても同じです。財産分与は審判事件なので単独で訴訟することはできませんが、既に離婚が成立した後であれば、単独で調停や審判を申立てることはできます。

そのため、財産分与請求調停や審判の途中で、夫が自己破産をすることはありえます。

離婚調停と同じく、審判の場合も、そもそも手続き上は中断という制度がありません。しかし夫に対して財産分与を請求することができなくなるのは同じです。請求すべき相手は管財人になるので、前述の「債権届出」によって、破産手続きのなかで配当を要求するしかありません。

閉じる